「“くろよん”最大の難工事」と言われる大町トンネル(現・関電トンネル)について語ったのは、“くろよん”が完成した時、黒部近くの山村の小学5年生だったという熊谷組の大田氏だ。村唯一の小学校のテレビで、「黒部ダム完成の様子が映し出されたのをみんなで観た」こと、作文に「大きくなったら安全にダムをつくる土木技術者になりたい」と書いたことを懐かしげに語っていた。

元熊谷組代表取締役社長の大田 弘氏は”くろよん”に対する熱烈な愛を語った。

元熊谷組代表取締役社長の大田 弘氏は”くろよん”に対する熱烈な愛を語った。

黒部第四ダム建設にあたり、秘境ともいうべき黒部峡谷に大量の資機材を移動する必要があった。3000m超の冬の立山をブルドーザーで越える手段まで取られたが、それでも間に合わないため、長野県大町市側からアプローチすることになった。

1957年にはじまったトンネル掘削は、当初の4か月は一月あたり300mと、トンネル掘削日本記録を塗りかえるほどのスピードで行われていたという。しかし4月になって澄んでいた湧水が濁りはじめ、あちこちで地盤崩壊が発生。全断面掘削を断念し、手掘り工法を余儀なくされる。

そして5月には、盤ぶくれ現象(掘ったトンネルが内側に向かって縮んでくる状態)が起こり、不気味な山鳴りののち、切羽(トンネル掘削の最先端)は崩壊し、大量の水が吹き出た。トンネル内部はまるで川のようになり、作業員や資機材は坑口に向かって数百メートル流された。この破砕帯(岩盤内で岩が細かく割れ、さらに地下水を溜め込んだ弱い地層)の突破こそが、“くろよん”工事最大の課題となった。

現在の関電トンネル。本日11月30日にその役目を終えた関電トンネルトロリーバスが通る。(写真/写真AC)

現在の関電トンネル。本日11月30日にその役目を終えた関電トンネルトロリーバスが通る。(写真/写真AC)

この工事の班長は笹島信義氏。国内外で1500 本以上のトンネルを、熊谷組とともに掘り抜いたという猛者だ。その笹島氏をもってしても、「掘削しているというよりも冷水を単に掻いている感じだった」と言わしめるほど困難な作業だったとか。

8月になっても事態は好転する気配すらなく、「黒部は危険な現場」というマスコミ報道により現場の士気はいちじるしく低下し、「チチキトク スグカエレ」などの電報が連日届き、山を降りる仲間が増えていった。

そんな折、太田垣関電社長が現地視察を行う。64歳の発注主は水抜きトンネルの最先端の切羽に到達して、案内役の笹島氏に「いやあ、これは大変な工事だね。どうかね、掘れそうかね?」と尋ねた。笹島氏は「なんとかなるでしょう!」と即答。この時、太田垣社長の目には笹島氏が非常に自信にあふれたように映った……そうだが、大田氏は微笑みながら真相をこう明かす。

「非常に危険で、何かあればすぐに退避しなければいけない現場から、日本を代表する偉い人にとにかく早く帰ってもらわなければ、と『いわばやけくそで答えた』のがどうやら実情のようです(笑)」

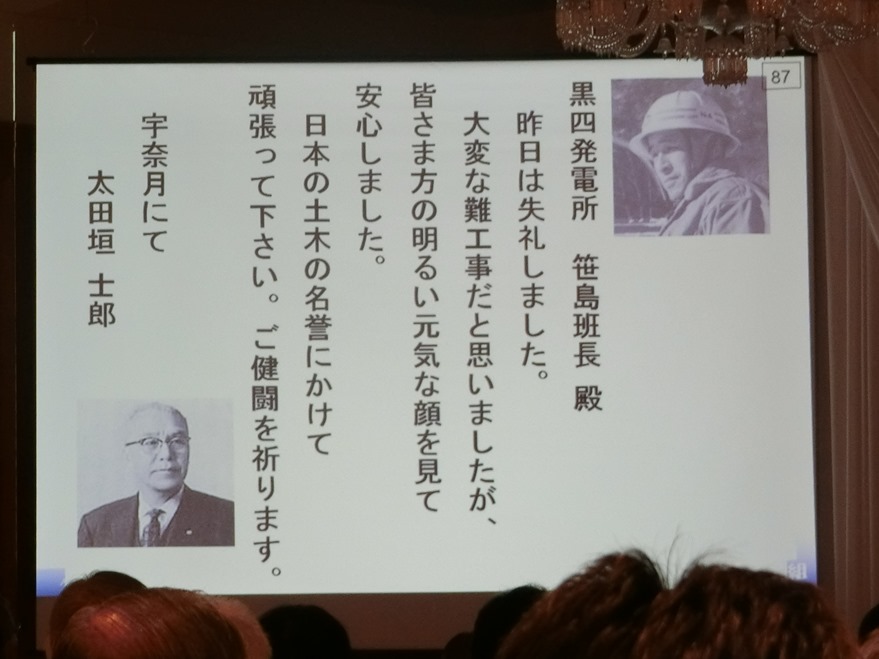

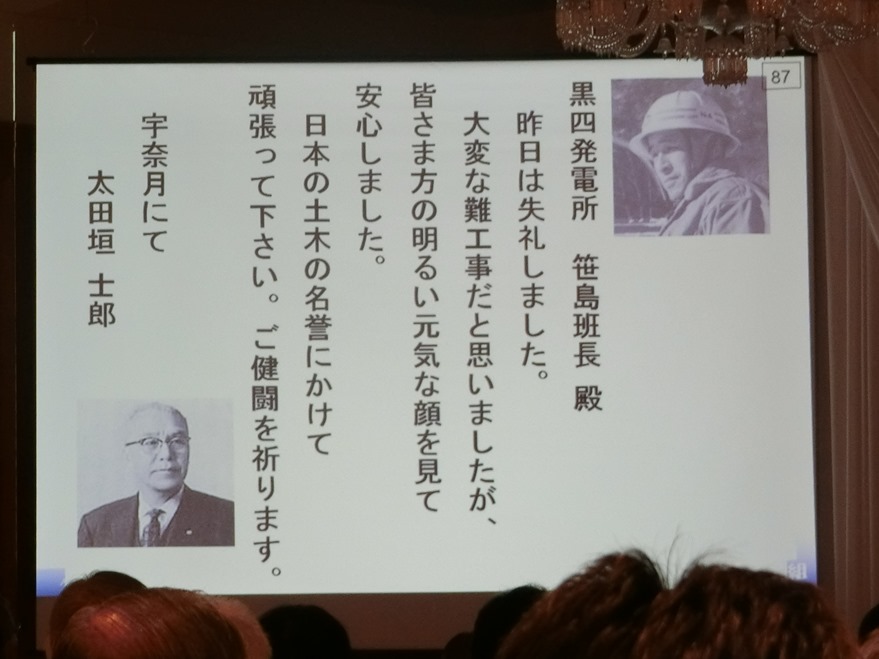

しかし、この視察後に太田垣社長から届いた1枚の激励はがきに笹島氏は感動し、そのおかげで現場の心はひとつになった。

太田垣士郎関電社長から笹島班長への手紙の文面。これが大町トンネル開通の原動力となった。

太田垣士郎関電社長から笹島班長への手紙の文面。これが大町トンネル開通の原動力となった。

そして翌年2月、無事にトンネルは貫通したのである。

黒部ダムの計画・設計・運用について語る吉津洋一氏(元関西電力水力事業本部副事業本部長)。

黒部ダムの計画・設計・運用について語る吉津洋一氏(元関西電力水力事業本部副事業本部長)。 工事は全5工区。各分野におけるトップランナーたちが結集した。

工事は全5工区。各分野におけるトップランナーたちが結集した。 元熊谷組代表取締役社長の大田 弘氏は”くろよん”に対する熱烈な愛を語った。

元熊谷組代表取締役社長の大田 弘氏は”くろよん”に対する熱烈な愛を語った。 現在の関電トンネル。本日11月30日にその役目を終えた関電トンネルトロリーバスが通る。(写真/写真AC)

現在の関電トンネル。本日11月30日にその役目を終えた関電トンネルトロリーバスが通る。(写真/写真AC) 太田垣士郎関電社長から笹島班長への手紙の文面。これが大町トンネル開通の原動力となった。

太田垣士郎関電社長から笹島班長への手紙の文面。これが大町トンネル開通の原動力となった。 トリを飾るは元安藤ハザマ代表取締役社長の小野俊雄氏。

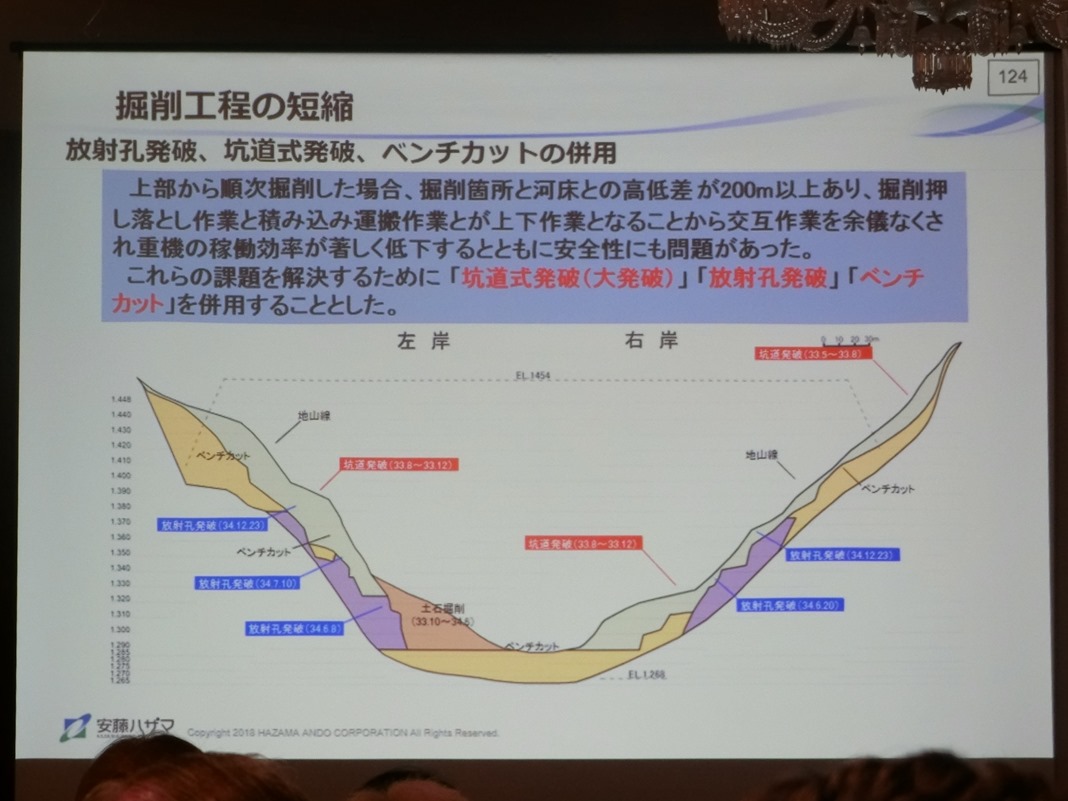

トリを飾るは元安藤ハザマ代表取締役社長の小野俊雄氏。 7年という異例の短工期を死守するために、さまざまな創意工夫に取り組まれたかが語られた。

7年という異例の短工期を死守するために、さまざまな創意工夫に取り組まれたかが語られた。 171名の尊い犠牲を出して創り出された“くろよん”。現地には彼らの冥福を祈る慰霊碑が建てられている。(写真/写真AC)

171名の尊い犠牲を出して創り出された“くろよん”。現地には彼らの冥福を祈る慰霊碑が建てられている。(写真/写真AC)