即戦力を最短紹介

建設業界の人材派遣

建設業への人材派遣はヒューマンリソシアへ

CAD派遣・BIM/CIM派遣・業務委託・グローバル人材・DX人材

チームでも、個人でも。今必要な人材を欲しい人数だけあなたの組織へ

建設業界の人材不足問題 ヒューマンリソシアなら解決できます

専門スキルを持った人材が

集まらない

- CADオペレーターが欲しい

- BIM・CIMをさわれる人がいない

- 建設業の知識がある人が欲しい

エリアによって

人材確保が難しい

- 採用ノウハウがない

- 社員だけではカバーできないエリアがある

- エリアによって人が集まらない

人材育成に手間がかかる

- 教育ができる人材がいない

- 育成する時間がない

- どのように育成してよいかわからない

多様化する業界の問題に対応できない

- DX化が進まない

- 業務を委託できる外注先がない

- 海外プロジェクトに対応できない

ヒューマンリソシアが 建設業界から選ばれる理由

建設業の多様化する問題を

「ワンストップソリューション」で解決

専門スキルを持った人材

個人派遣もチーム派遣も対応可能

BIM/CIM/CAD/現場事務/OA事務

など各種専門スキルを持った

人材をご紹介できます。

全国対応派遣可能!採用活動を充実サポート

急ぎの案件も迅速に対応

全国27拠点のサービスネットワークで地域

を問わずお客様のニーズにお応えします。

高い人材育成力

欲しい技術を持った人材を

育成・ご紹介

教育事業をバックボーンに独自の

研修制度でスキルを持った人材を

育成します。

多様なサービス展開!ワンストップ解決

建設業界の多様な課題を

各種サービスで解決

CAD/BIM研修・業務委託議事録代行・グローバル人材・DX支援等多様なサービスで課題を解決します。

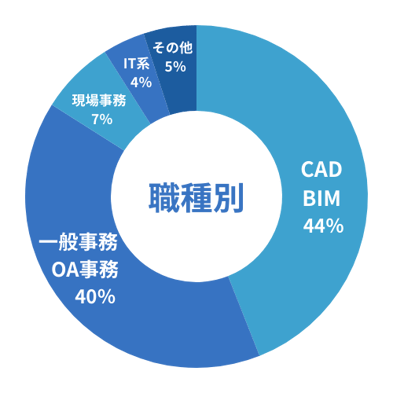

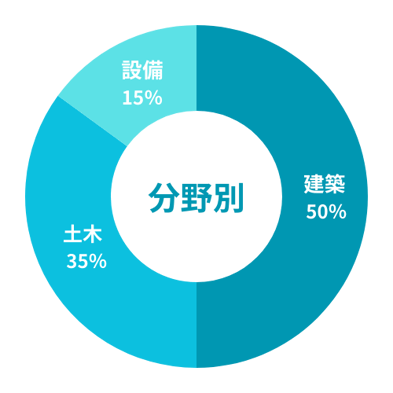

数字で見る 建設業界への職種別・分野別派遣実績

職種分類および分野内訳

建設業の人材派遣活用事例 企業様の声

採用した企業様の声をご確認ください

事例会社 建設コンサル

総務統括本部 部長

社内で新たにCIMに取り組むことになり、CIMソフト(Civil3D)が使える人材が全く見つからず、社内プロジェクトが遅延気味でした。ヒューマンリソシアさんへ相談したところ、土木CADオペレーターの経験があり、スキルアップのためにヒューマンリソシアのCIMソフトの基本操作トレーニングを受講予定だった人材を紹介いただきました。就業前までヒューマンリソシアさんでしっかりCIMソフト習得研修までしていただき、就業開始後はスムーズに業務に取り組むことができました。

社内システムの開発のポジションでも採用しました。優秀なエンジニアに出会えました。こちらのやりたいことを相談すると、最新のAI技術も主体的に学び提案してくれます。プロジェクトへの貢献度が高く満足しています。

事例会社 ゼネコン

工事管理部 部長

新規プロジェクト受注に伴って、現場事務所で勤務できる事務スタッフを急遽募集することになりました。 現場の場所が都心から少し離れていたこともあり、自社での採用に苦戦をしていましたが、ヒューマンリソシアさんにお願いをしたところ、 直ぐに人材を探して紹介していただきました。ご紹介していただいた人材は現場事務経験もある方で、日々、弊社社員からの指示した作業事項について確実に作業を実施していただいております。 また、社内だけではなく、外部協力会社とのコミュニケーション円滑に図りながら業務に取り組まれていて非常に助かっております。

事例会社 ゼネコン

見積・調達グループ グループ長

原価高騰に伴う対策として、過去の調達情報を元にしたデータ分析に取り組むことになりましたが、社員は通常業務がある事と、DXに知見のあるメンバーが限られていたことからヒューマンリソシアさんに相談をしました。営業の方が細かく当社のニーズをヒアリングしていただき、提案していただいた人材は業務効率化のノウハウもある意欲的な派遣スタッフの方でした。こういったポジションで派遣スタッフの方を活用するのは初めてでしたが、効率化を含めやりたいことがスピーディーに進められたので、受け入れをして良かったと思います。

優秀ITエンジニア

成功事例をダウンロード

活躍している 技術者をご紹介

- 開発言語

- Unity C#、WebGL、JavaScript、HTML、CSS、PHP、SQL

- 経験

-

GPS位置情報ARアプリ独自開発/ Androidアプリ管理用Webアプリ独自開発/ネットワーク構築ロードバランシング管理/仮想マシンと仮想化環境の運用/宇宙機関向けネットワークのインフラエンジニア経験/物理サーバー設定

- 開発言語

- Unity C#、WebGL、JavaScript、HTML、CSS、PHP、SQL

- 経験

-

GPS位置情報ARアプリ独自開発/ Androidアプリ管理用Webアプリ独自開発/ネットワーク構築ロードバランシング管理/仮想マシンと仮想化環境の運用/宇宙機関向けネットワークのインフラエンジニア経験/物理サーバー設定

- 開発言語

- Unity C#、WebGL、JavaScript、HTML、CSS、PHP、SQL

- 経験

-

GPS位置情報ARアプリ独自開発/ Androidアプリ管理用Webアプリ独自開発/ネットワーク構築ロードバランシング管理/仮想マシンと仮想化環境の運用/宇宙機関向けネットワークのインフラエンジニア経験/物理サーバー設定

- 開発言語

- Unity C#、WebGL、JavaScript、HTML、CSS、PHP、SQL

- 経験

-

GPS位置情報ARアプリ独自開発/ Androidアプリ管理用Webアプリ独自開発/ネットワーク構築ロードバランシング管理/仮想マシンと仮想化環境の運用/宇宙機関向けネットワークのインフラエンジニア経験/物理サーバー設定

- 開発言語

- Unity C#、WebGL、JavaScript、HTML、CSS、PHP、SQL

- 経験

-

GPS位置情報ARアプリ独自開発/ Androidアプリ管理用Webアプリ独自開発/ネットワーク構築ロードバランシング管理/仮想マシンと仮想化環境の運用/宇宙機関向けネットワークのインフラエンジニア経験/物理サーバー設定

ヒューマンリソシアGIT

料金プラン

「成果報酬型」のサービスとなっており、

ご紹介した人材が参画/入社が決定するまで

無料でご利用いただけます。

人材派遣

導入の流れ

お問い合わせ

採用対象とご検討状況をお聞かせください。

担当者より3営業日以内にお打ち合わせの日程についてご連絡します。

まずはご相談からでも、お気軽にお問い合わせください。

お打ち合わせ

業務内容やスキル要件など具体的な募集内容についてヒアリングさせていただきます。

具体的な募集内容が決まっていない場合でも、営業担当が採用要件の整理をお手伝いします。

募集・人材選考

お打ち合わせ時に頂戴した「求めるスキル」「業務内容」などのご情報をもとに、求人票/案件票を作成し、人材の募集と選考を行います。

人材の紹介

事前にヒアリングをしたご要望内容をもとに、人材をご紹介します。

就業開始

紹介する人材との調整は営業担当が行いますので、受け入れにおける負担を軽減できます。

就業開始後のフォロー

就業開始後は営業担当もしくは専任のフォロー担当が定期フォローを行い、定着のサポートをさせていただきます。

ヒューマンリソシア

対応エリア

- 北海道・東北 北海道/青森/秋田/岩手/山形/宮城/福島

- 関東甲信越 茨城/栃木/群馬/長野

- 首都圏 東京/神奈川/千葉/埼玉

- 北陸・東海 静岡/岐阜/三重/愛知/新潟/富山/石川/福井

- 近畿 大阪/兵庫/京都/奈良/滋賀

- 中国・四国 広島/山口/岡山/香川

- 九州・沖縄 福岡/佐賀/熊本/鹿児島/沖縄

上記以外の都道府県につきましてはサービス対象外となります。